2023.11.13

By 黃曦

接著就要往前了──專訪《富都青年》導演王禮霖

前記:這個世界會好嗎

十月中在金馬亞觀團看了《富都青年》和《但願人長久》,大概花了近半個月的時間沈澱著一股沉悶的鬱結,反覆播放著李志唱給世界的〈這個世界會好嗎〉,半個月後,我又花了幾天才刻出上一篇名為〈時間是屎,生命是破〉的文章。

看完片的那個傍晚,我獨自一人沿著康定路往艋舺走,人聲鼎沸的另一道是衰老的舊街和無家者,越走越破,遂感覺到自己也跟著舊了、老了。那種屬於社會階級的斷裂就這樣硬生生地攤開在我的面前,不過也就走過一個街口。

隨著金馬開展,我才在《富都青年》正式首映前的午後與導演見面,說實話在搭上電梯之前,我都還沒能釐清自己對作品中劇情安排的困惑,我想著,過不下去的生命,真的能找到生活的解方嗎?

如果這終是力有未逮,電影還需要存在嗎?

《富都青年》電影劇照/甲上娛樂

記在劇本之前

二〇一七年,王禮霖早因監製《分貝人生》而在富都一帶長期田調,當時的他被富都的斑駁給吸引,他說這和「氣味」與「記憶」有很大的關係。一直將想要寫劇本的念頭放在心底,直到大病一場後,他才下定決心要把故事說出來、拍下來。

從富都轉運站而起,沿著富都路往下到邵氏廣場、半山芭監獄一帶,都是富都舊區的範圍。在英國殖民時期,中下階層的華人移居至此,片中兄弟倆生活、賣菜、剁雞的早市正是來自四面八方的移民們生活的最大場域。而今半山芭監獄已經拆除,只剩部分殘瓦;賺到錢的華人也逐漸搬去其他較為富裕的城區,還留在這裡的就剩老人、偷渡者、非法移工。他們沒能離開,沒能走到更外頭,邁向屬於繁榮、進步的那一道。

在進入電影產業之前,王禮霖曾經來台灣工作過一段時間,當時和他一起工作的多半是來自菲律賓的移工,移居在外的生活,使他和這群沒有血緣的人凝聚了極大的情感,而這份情誼的深刻也遠超過他在原生家庭裡所感受到的。「為什麼他們要對我好?明明他們面臨著整個社會的不公和殘酷,卻願意扶持一個來自不同國家的他者。」這是發自人心的善意,所以回到故事裡,他想談的依然是人之間的連結和情感。

《分貝人生》是在貧窮背後依然牽絆彼此的家庭關係,《迷失安狄》是變性者、外籍移工和聽障人士共組家庭以面對社會的艱苦,而《富都青年》則是一對沒有血緣、沒有身分的兄弟,如何在絕望之中等待拂曉。

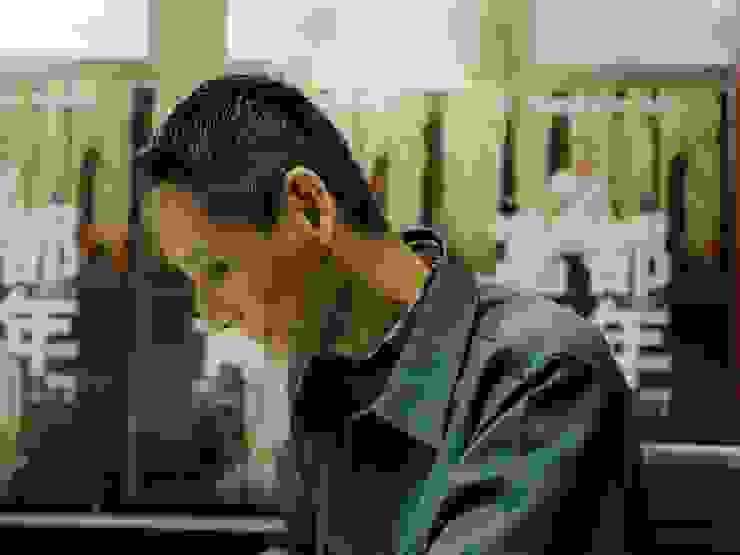

《富都青年》導演王禮霖/攝影 學文

寫在電影之前

為了刻畫兄弟之間的差異,在人物設定上阿迪很衝動、叛逆,反之扮演哥哥(同時也像爸爸)的阿邦則是顯得退讓、內斂。王禮霖說阿邦和阿迪最大的不同是,阿迪其實有個地方可以回去,因此兩個角色所面臨的孤獨是完全不同的,只是電影能呈現的總是有限,並沒有辦法花更多的篇幅琢磨。但在撰寫劇本的階段,他也為這對兄弟寫下了在他們還沒有遇見彼此之前的故事。

陳澤耀飾演的弟弟阿迪曾經擁有健全的家庭,但在爸爸另組家庭,身為泰國移工的媽媽又沒有合法留在馬來西亞的權利而被遣送回國之後,阿迪便被送往安置機構,只是生性反骨的他選擇逃到外面自己生活。

「阿迪其實知道爸爸去了哪裡,他知道自己有個地方可以去,只是他不想。」在馬來西亞如欲註冊自己的公民身分,得回到當時出生的醫院取得報生紙,還要把雙親找齊一起去公家機構申請登記,面對曾經拋棄自己的爸爸,阿迪不願意承認血親的存在還能影響他往後的人生,所以才如此抗拒社工的幫助。

與其說阿迪的孤獨是來自底層無法翻身的痛苦,他更像是不斷地在生活裡尋回屬於自己生命的主控權──他想要相信的不是他人的幫助能為其改善生活,而是相信自己還有能力可以改變命運。

《富都青年》電影劇照/甲上娛樂

另一面由吳慷仁所飾演,同時身兼哥哥/父親身分的阿邦,其實從未有過一個「家」。阿邦的爸爸是年近六十歲的老農,在與印尼移工生下阿邦之後,家庭生計便陷入困乏,爸爸用一把火燒掉了整個家,倖存下來的阿邦再無地方可去。在快要活不下去的時候,他才遇見獨自蜷縮在樹下的阿迪。

「他想給自己一個活下去的理由,也想和世界重新產生連結。」這對兄弟真的什麼都沒有,但哥哥才是真正地在這個社會沒有根。如果哥哥已經那麼淒慘,為什麼還要再加上聽障人士的設定,甚至給出這樣的結局?王禮霖說,他想最大化地呈現一個人是何以失去每一次和社會展開對話、重新接軌的機會,就算這樣設定可能會太過淺白,但現實世界就是如此地直接,且不帶一絲慈悲。

《富都青年》電影劇照/甲上娛樂

在電影之外的

今年七月,馬來西亞廢除了強制死刑令,王禮霖認為這是政府不願再背負主動執行死刑的罪咎。在馬來西亞一旦被判死,國家不會告訴你什麼時候要用刑,死囚會長期活在不知道生命何時會被終結的恐懼裡。在電影裡相對短暫的體感,於真實人生卻是三到五年,甚至更長,這一段難以承受的時光,使囚犯長期活在極大的精神壓力底下,而面對死亡將至,大部分的人也都需要宗教開導。

因此,片中唯一看似「慈悲」的角色,是來「拯救」阿邦的佈道者,那是阿邦在片中第一次、也是最後一次發出聲音。我問導演為什麼選擇讓阿邦開口,他告訴我:「佈道者代表的不只是信仰,而是在宗教背後全知的神,也就是命運。當他告訴阿邦要『好好活著』,基本上就摧毀了他對世界僅存的相信,因為他根本沒有辦法好好活著。」

《富都青年》電影劇照/甲上娛樂

所以阿邦對社會有恨嗎?答案幾乎呼之欲出。那場戲,為的是讓所有看電影的人,都能聽到一個我們平常不會靠近的人,最後的呼喚。

再將目光回到阿迪身上,片中引起較大討論的莫非是阿迪和社工的衝突戲。或許有部分觀眾會認為社工的角色刻畫過於淺薄,甚至扁平化了電影中的女性形象,但王禮霖旨不在此,他解釋道,社工的存在並非是要讓阿迪「執行」侵犯,而是為了凸顯角色的徒勞──「侵犯」是回到角色的生理性別上最直接的傷害。或許阿迪並不想要造成傷害,他是沒有經過思考,就盲目地以為這樣能尋回自己早已失去的,對自己的人生、命運的控制。

這當然是惡,但真正的指涉,是他生命裡的虛空。

《富都青年》電影劇照/甲上娛樂

電影拍完之後

來到電影的結局,角色的孤獨與苦痛真的被安放了嗎?導演在最後保留了一絲希望給觀眾,不至讓電影散場後蔓延的全是黯淡,但原先設定的結局其實並非如此。

「這對兄弟在失去對方之後該怎麼活下去?我其實也沒有答案,他有可能走向的不是希望,而是茫然;也有可能他在見到爸爸之後,依然沒有辦法原諒、和解,但我試著想像一個人獨自生活幾年,直到收到親人將被執行死刑命令的那刻,他被消磨了多少希望。離開的人真的離開了,留下來的人真的會好嗎?活下來會怎樣?」

王禮霖並未言明自己的答案,也或許是因為死生之間根本就沒有解方,但他想讓角色可以繼續往前走,沒有非得靠著與誰和解來接住自己,因為接住本就是自己和自己的事。

《富都青年》電影花絮照/甲上娛樂

至於總是待在暗處守護著弟弟,不曾明亮的阿邦與自己的和解,是並不覺得自己命到此足矣,而是在獄中回頭向曾經孤獨長大的自己道歉,告訴他「不用那麼辛苦了,我們可以一起離開了。」阿邦的苦痛終歸於無,而留下來的阿迪,也是因為生命本無正解,才更需要回去再見父親一面,然後往前走,繼續面對哥哥的死,以及不確定能否翻身的未來。

這是在電影結束之後,屬於角色的以後。

王禮霖說,拍這部電影,只是為了透過影像去傳遞一些事實,將那些在現實中無法控制的事情,透過電影發散出去,阿邦和阿迪都接住自己了,他也將放下這對兄弟,再寫下一個故事。

《富都青年》電影劇照/甲上娛樂

後記:那是我們失明的城市

閒談的時候,我問起王禮霖對《五月雪》難以在馬來西亞當地上映的想法,他說《五月雪》是很挑戰政府的作品,他提到了自己曾在馬來西亞國際電影節作為策展人時所發生的事。

當時他想邀請廖克發的紀錄片《不即不離》當開幕片,審片時卻因片中論及的政治背景不是政府所認定的史觀而被駁回,電影局甚至回了一封信告訴他「這部作品是禁片,必須即刻銷毀,否則犯法。」

回到《富都青年》能否在馬來西亞上映,他盡可能地在限制當中找到言說的空間,所以修剪一下是可以的。例如天臺上接吻的戲不會親太久,警察拿菸不好看就不讓警察抽菸,死刑執行也不是非得要拍(畢竟阿邦最後的那一場戲已經足夠震撼),只要不影響故事的架構,他都可以配合。

他都可以配合,只要故事能被看見。

最後,我的那句「活下來真的會好嗎?」讓他思索許久。留下最後的探問,我們並沒有討論出一個可能的答案來,便各自趕往首映的現場。

看著這個方才正與我談論電影的人,如今站在台上獲得掌聲(還有哭聲),卻依舊謙讓且溫厚地說著他對生命的呼告,我忽然想起周雲蓬唱的〈失明的城市〉裡的那個,美麗、善良的失明城市,就像是王禮霖眼底映照出的世界。

這樣子的人,是同時愛著電影,也愛著自己生長的土地以及周遭正在發生的生命,才在不停的失望之中,依然期待生活終有陽光普照的可能。

《富都青年》導演王禮霖/攝影 學文

劇照提供/甲上娛樂

專訪攝影/學文

責任編輯/張硯拓